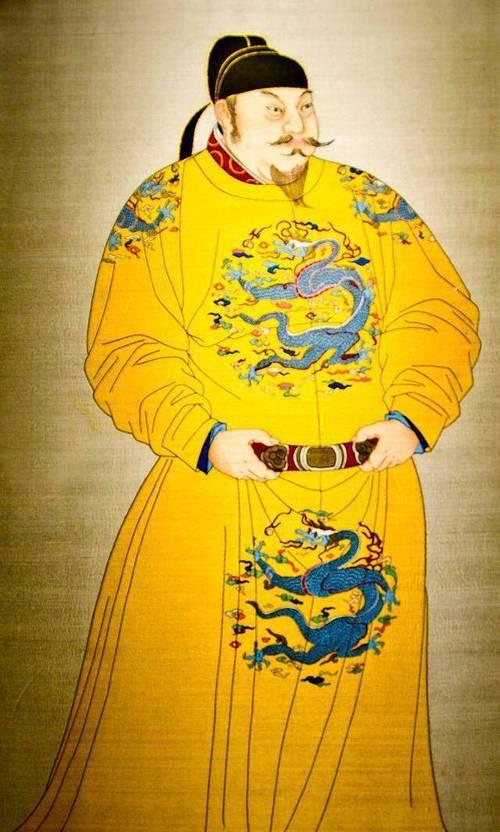

唐太宗李世民为了增加人口,他居然想出一个让人哭笑不得的办法,一下子让宫里的宫女和

唐太宗李世民为了增加人口,他居然想出一个让人哭笑不得的办法,一下子让宫里的宫女和外面的光棍都乐开了花,这个“妙招”到底是什么,能同时满足两边的人?贞观二年,人口锐减,全国只有290万户人家,这对一个刚刚建立的大帝国来说,实在是个大麻烦。李世民是个聪明皇帝,知道人多力量大的道理。没有人口,哪来的兵源?没有人口,谁来种地交税?可是怎么才能快速增加人口呢?这个问题让李世民头疼不已。正在这时,中书舍人李百药给皇上出了个主意。李百药算了一笔账:皇宫里养着几千名宫女,这些人每年要消耗大量的粮食、布匹和银钱,光是维持后宫的开销就是一笔不小的费用。更重要的是,这些宫女大多数一辈子都见不到皇帝的面,基本上就是在后宫里慢慢老死。李百药对李世民说,与其让这些宫女在后宫里虚耗岁月,不如把她们放出去嫁人。这样既能节省宫廷开支,又能让这些女子获得幸福,更能为民间增加劳动力和生育力,可谓一举三得。李世民听了这个建议,觉得很有道理。当时宫中有数万名宫女,其中大部分都是从民间选来的良家女子。按照传统,入宫的女子基本上就等于与世隔绝,除非得到皇帝的特别宠爱,否则只能终身困在深宫里。于是,李世民下了一道震动朝野的圣旨:一次性释放宫女三千人,令之"任求伉俪"。简单说就是,这三千名宫女可以自由出宫,自己找丈夫嫁人。这道圣旨一下达,整个长安城都沸腾了。得到自由的三千名宫女喜极而泣,她们终于可以回到正常的生活中,可以结婚生子,可以见到久别的亲人。这些女子和她们的家人无不山呼万岁,感激皇帝的恩德。对于民间的光棍汉们来说,这简直是天大的好消息。要知道,当时社会上存在严重的男女比例失调问题。长期的战乱已经让人口大减,而皇宫又占据了大量的适婚女性,导致民间很多男子娶不到媳妇。这三千名从宫中出来的女子,大多正值青春年华,而且在宫中受过良好的教育,知书达理。对于那些苦于找不到妻子的光棍来说,这无疑是一个绝佳的机会。更重要的是,这些女子重新回到民间后,很快就结婚生子,为国家贡献了大量的人口。要知道,人口增长是当时最迫切的国策之一。经过二十多年的努力,到唐高宗永徽三年(652年),全国人口已经增加到380万户。李世民这一招,堪称政治智慧的典型代表。表面上看,他是在做善事,释放了被困在深宫的无辜女子。实际上,这个政策同时解决了好几个重大问题。首先是财政问题。养活几千名宫女需要大量的开支,包括吃穿用度、宫殿维护、侍卫管理等等。释放了三千名宫女,每年就能节省一大笔费用。对于当时国库空虚的唐朝来说,这笔钱可以用在更需要的地方。其次是人道主义问题。这些宫女原本都是良家女子,被迫离开家人进入深宫,一辈子见不到皇帝,也回不了家。现在获得自由,可以重新过上正常的生活,这无疑是巨大的人道主义进步。第三是人口问题。这些女子回到民间后,很快就嫁人生子,直接为国家增加了人口。在那个以农业为主的时代,人口就是国力,人多才能兵强马壮。第四是社会稳定问题。大量光棍的存在,往往会带来社会不稳定因素。现在这些男子有了结婚的机会,自然就安分了许多。这个政策实施后,效果立竿见影。宫女们欢天喜地,光棍们喜气洋洋,皇帝节省了开支,国家增加了人口,可谓皆大欢喜。后来的诗人白居易对这件事赞不绝口,专门写诗赞扬李世民的开明:"怨女三千出后宫",成了贞观之治的一段佳话。这句诗里的"怨女",指的就是那些在深宫里怨恨命运的宫女们。李世民这个做法,在当时可以说是非常超前的。要知道,在那个封建社会,皇帝拥有大量嫔妃和宫女被认为是理所当然的事情。很少有皇帝会主动放弃这种特权,更不用说一次性释放三千人了。这种做法体现了李世民作为政治家的远见卓识。比起满足个人私欲,更重要的是国家的长远发展。人口兴旺、社会稳定、财政充裕,这些才是一个帝国真正需要的。当然,李世民释放宫女也不是完全出于善心。作为一个精明的政治家,任何决策都有其政治考量。通过这种看似仁慈的举措,李世民赢得了民心,树立了开明君主的形象,这对于稳固新建立的政权非常重要。从结果来看,李世民这个"妙招"确实收到了预期效果。贞观之治的辉煌,很大程度上就建立在这种务实而开明的政策基础上。既照顾了现实需要,又兼顾了人道主义,还为长远发展打下了基础。这种"多赢"的政策设计,至今仍有借鉴价值。