1953年,为期3年的抗美援朝战争落下帷幕,短暂的庆祝过后,130万志愿军如何安

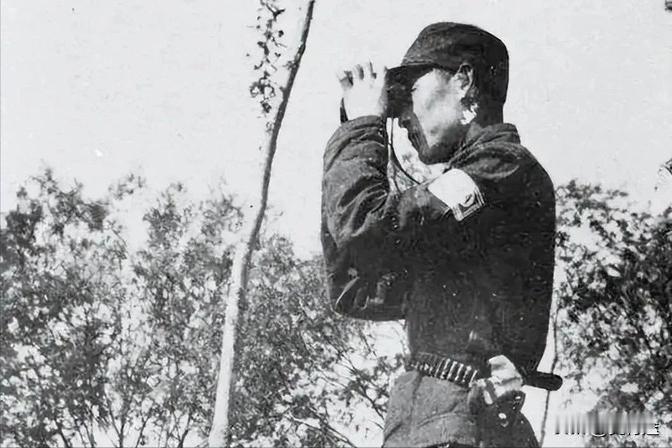

1953年,为期3年的抗美援朝战争落下帷幕,短暂的庆祝过后,130万志愿军如何安置成了首要难题。关键时刻,杨勇提出了一个建议,巧妙地解决了这个难题。1953年7月27日,《朝鲜停战协定》在板门店签下大名。消息传回国内,那真是锣鼓喧天,鞭炮齐鸣。打了三年,我们这些泥腿子出身的兵,硬是把武装到牙齿的“联合国军”摁回了“三八线”,这口气,顺了!但短暂的欢庆过后,一个巨大且迫在眉睫的难题,摆在了毛主席和中央领导的案头:那前前后后奔赴朝鲜的130万志愿军,怎么回家?这可不是春运买火车票,这是130万刚刚放下枪、眼里还带着杀气的热血男儿的归宿问题。那时候的新中国,说句大白话,就是个一穷二白的烂摊子。打了八年抗战,三年内战,又咬着牙顶了三年抗美援朝,国库比脸都干净。城市里工厂稀稀拉拉,农村里百废待兴,财政赤字高得吓人。一口气让130万人“解甲归田”,整个社会体系都可能被冲垮。他们回来吃什么?住哪里?干什么活?更要命的是,这些都是在战场上立下赫赫战功的英雄,是“最可爱的人”。你总不能让他们流血流汗之后,再流泪吧?一旦处理不好,英雄们的失落感和现实的压力搅和在一起,会是多大的社会隐患?这道题,比任何一场战役都难解。就在大家一筹莫展的时候,一个人站了出来。他就是时任志愿军第二十兵团司令员的杨勇。杨勇将军,那可是从枪林弹雨里摸爬滚打出来的猛将。从红军时期就跟着队伍干,什么湘江战役、平型关大捷,他都没落下。尤其是在抗美援朝的收官之战——金城战役中,他刚入朝不久,就指挥部队硬生生撕开了敌人自诩“固若金汤”的防线,歼敌5万多人,一战打得对手彻底没了脾气,乖乖回到了谈判桌。这位在战场上“霸蛮”的将军,在思考战士们的后路时,却展现出了惊人的细腻和远见。他给中央提的那个建议,说出来其实很简单,却字字千钧。他的核心想法是:不能一窝蜂地回,得分批次、有计划、有目的地撤。听着是不是像我们现在公司搞项目,要分阶段执行?但在当时,这绝对是开创性的思路。具体怎么分呢?杨勇的算盘是这么打的:第一步,不是马上回国,而是先帮着朝鲜搞重建。仗虽然停了,但朝鲜半岛被打成了一片废墟。毛主席高瞻远瞩,决定让志愿军留下一部分,帮助朝鲜人民恢复生产,重建家园。这一待,就是五年。这五年,我们的战士们脱下军装就是建设者,修桥铺路、盖房种地,跟朝鲜人民结下了深厚的友谊。更重要的是,这为国内的安置工作争取了宝贵的缓冲时间。第二步,等到1958年正式撤军时,分成三批走,每批都有明确的战略去向。第一批,就近安置在东北。这里是重工业基地,国家建设急需人手。更关键的是,东北紧挨着朝鲜半岛,留下一支经历过实战考验的精锐部队,万一局势有变,能立刻顶上去。这叫“安家”与“备战”两不误。第二批,撤到山东济南一带。华东是中国的经济重心,把一支能打硬仗的部队放在这里,就是给国家的心脏地带上了一把安全锁。第三批,驻扎在湖北武汉。武汉九省通衢,是连接东西南北的战略要地。把部队放在这里,无论是支援西南还是策应全国,都非常灵活。杨勇的这个方案,根本不是简单的“退伍安置”,而是一次着眼于全国的“战略再部署”。他把130万志愿军这笔宝贵的“人力资产”,精准地投放到了国家最需要的地方。战士们脱下戎装,不是被动地等待安排,而是换个阵地,继续为国效力。这个方案报到中央,毛主席一看,当即拍板:“这个建议好,就按照他说的来!”于是,从1958年3月开始,一场史无前例的大迁徙开始了。为了迎接英雄们回家,国家在鸭绿江边专门建了一座凯旋门,上面写着“祖国人民欢迎最可爱的人”。当列车缓缓驶过大桥,看到这行字时,多少铁血硬汉哭得像个孩子。回来之后,一切都按照杨勇的规划有条不紊地进行。几十万人进入了东北的工厂矿山,成了新中国第一代产业工人的中坚力量;几十万人充实了各地的国防力量,成了保卫国家的钢铁长城;还有几十万人回到了家乡,成了建设新农村的带头人。当然,过程不可能完美无瑕。有人从战斗英雄变成普通工人,心理上有落差;有些地方干部经验不足,安置工作出了些岔子;还有伤残的战友,生活确实遇到了很大困难。但这艘大船,总归是稳稳地靠了岸,没有出大乱子。国家最困难的时候,用最大的诚意,给了英雄们一个尽可能体面的归宿。而那些曾经在战场上叱咤风云的战士们,也用行动证明了他们的伟大。他们中的很多人,把在部队里养成的纪律性、执行力和不怕苦的精神,带到了新的岗位上。